蒼穹文庫について

![]()

この文庫は大正十四年(一九二五)祖父によって建てられた山田家の住宅だった。前に小川が流れ青々とした水草に小さな魚が泳いでいた。花崗岩の小さな石橋があり、渡って家に入った。

そのころ祖父は祖母との間に三男一女をもうけた。長男・宏(日本銀行)次男・卓(愛媛交響楽団)長女・幸子、三男・潔(愛媛県庁)は、戦前戦後の混乱期にこの家で成長した。

家の前には広大な城北練兵場(現:日本赤十字病院、愛媛大、東雲小、御幸中)が広がり、少年たちに格好の遊び場を与えていた。また練兵場は野球発祥の地として知られ、東大予備門時代の正岡子規が、高浜虚子や河東碧梧桐らを誘って野球をした。

北には景山のごとき御幸寺山がある。この地方都市もまた風水を重んじて建設されていた。そこには山頭火(–一九四〇)の一草庵があり、父は山頭火の姿も見かけたという。山頭火の形式ばらない自由律の俳句は、文学に親しむこの土地の人々の心にさざ波を立てたろう。この松山平野の一角は道後温泉まで遮るもののない広い蒼穹があった。山頭火はこの道を酔いにまかせてふらふらと歩いていたのだ。

次男の卓(–二〇〇五)は私の父である。卓は昭和三十八年までひとり東京にあって、私たちは母の郷である高知で幼少期を過ごした。

姉・暢子(一九五三–二〇二四、松山東高校–愛媛大学)は愛媛県立高等学校国語科教諭となった。この家にあった父や叔父らの本を読み、長じては収入の大部分を書籍の購入に充てるほど本に夢中になっていった。二〇二四年二月六日、七十歳にて帰天。

私に倒壊寸前の築百年の古家と、夥しい数の蔵書を遺した。ライトノベルや文庫本は移し、散逸しかかっていた蔵書を再構築し、私の蔵書と併せ文庫を設置し『蒼穹文庫』とした。

山田 徹

この地では古典など文学の接触機会が多く、近くに種田山頭火(–一九四〇)の一草庵があり、隣接する護国神社には万葉集に詠まれた植物を集めた「万葉苑」がある。そこに額田王の歌碑「熟田津爾船乘世武登月待者潮毛可奈比沼今者許藝乞菜」が建った。私はボーイスカウトにいて家も近所とのことで除幕係として呼ばれた。白い縄を引くのだ。東雲小六年生だった。姉は御幸中ブラスバンド部で『熟田津の歌』を演奏、クラリネットを吹いた。中学一年生だった。

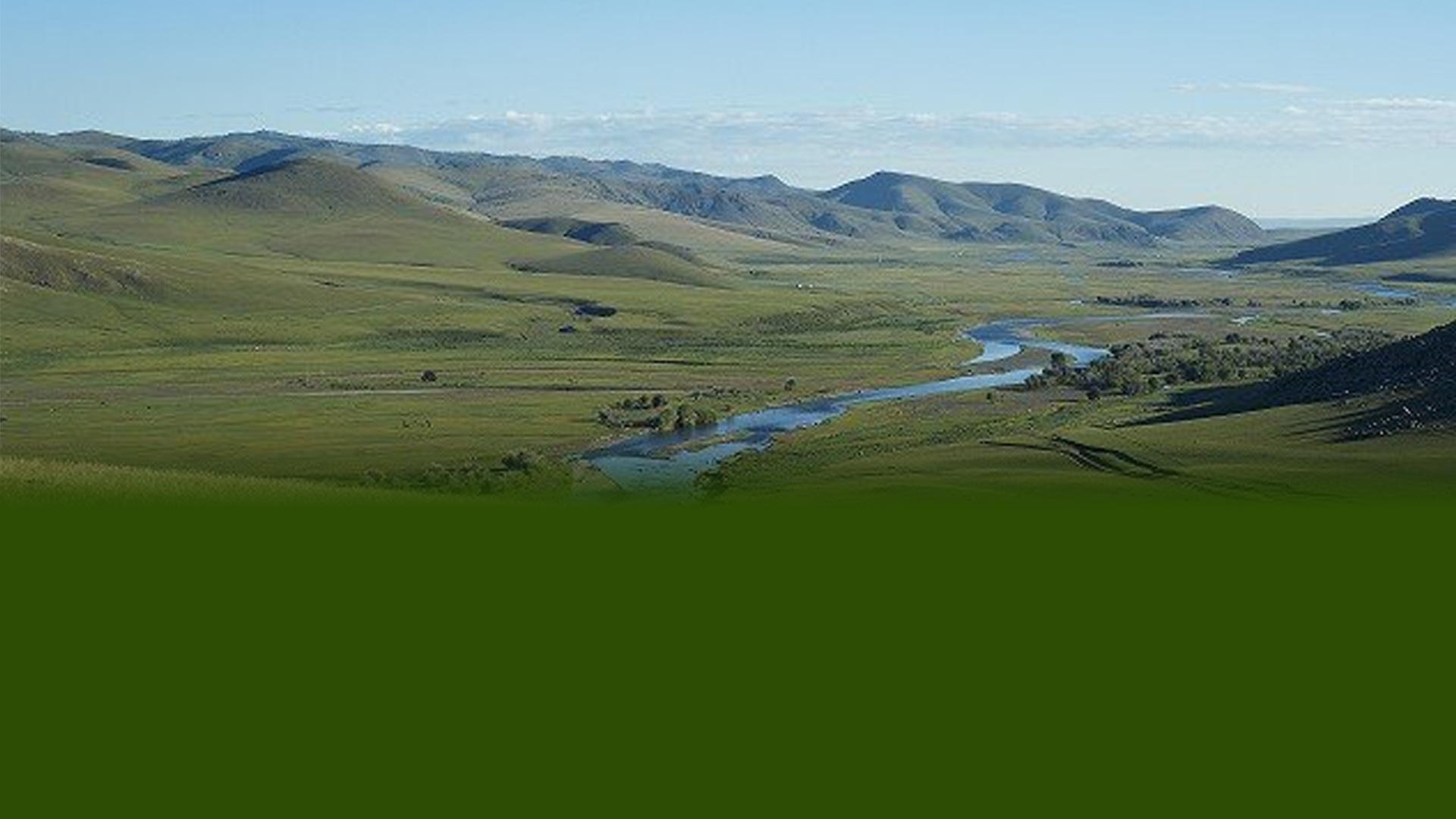

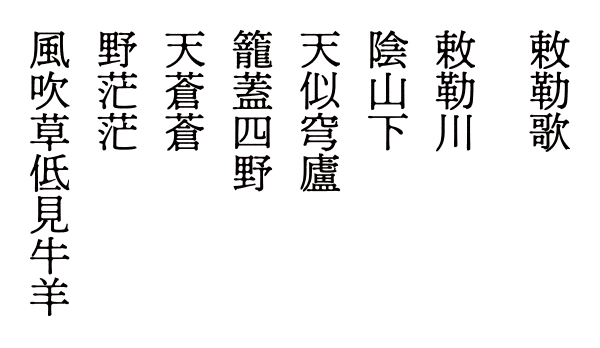

この地のいたるところに、こうした句碑や歌碑が点在し、文学の空気に溢れていた。三十数年が経ち、私が中国西域タクラマカンやモンゴル・ゴビ砂漠に頻繁に出向くようになったころ、ある時に姉が「それは、どういう発露か」と問うた。なんと答えるのが適切かと悩んだが、私は『敕勒の歌』を諳んじようと

「敕勒の川 陰山のもと」

そう言いはじめると、目を輝かせた姉は、それに重ねるように

「天は穹廬に似て四野を籠蓋す、か」

なんということだ。姉はその漢詩『敕勒の歌』を知っていたのだ。そして

「ふーん、わかったよ」

ひと言、そう言った。

敕勒歌は山頭火の句に似て自由で、いくつもの約束事の縛りから解き放たれ、まことに自由に草原を駆け蒼穹を舞っているようではないか。

そんな小さな思い出から「蒼穹を舞う図書館=蒼穹文庫」とした。